Speyerer Dom. Kaiserdom & Meisterwerk der Romanik

Speyerer Dom – Überblick

Der Speyerer Dom ist die größte erhaltene Kirche der Romanik, bedeutende Grablege deutscher Könige und Kaiser und seit 1981 UNESCO-Weltkulturerbe. Für die Entwicklung des europäischen Sakralbaus war der Speyerer Dom richtungsweisend.

10 Daten zur Geschichte

| 1025 | Baubeginn während der Regentschaft des salischen Kaisers Konrad II. Dieser erste Dom wird „Speyer I“ genannt. |

| 1061 | Weihe des Speyerer Doms unter Kaiser Heinrich IV. Speyer I besaß eine hölzerne Flachdecke im Hauptschiff. |

| um 1080 | Heinrich IV. lässt den Dom zum Teil abreißen. Diese zweite Kirche wird „Speyer II“ genannt. |

| 1106 | Vollendung von Speyer II. Er war seinerzeit die größte Kirche des Abendlandes und die erste Kirche mit einem überwölbten Hauptschiff. |

| 1689 | Zerstörung Speyers und schwere Beschädigung des Doms. Französische Truppen brennen Speyer nieder. Der Dom fängt Feuer. Die westlichen Gewölbe stürzen ein, der Westbau wird zerstört. Soldaten plündern die Gräber in der Krypta. |

| 1772–78 | Franz Ignaz Neumann leitet den Wiederaufbau des Doms. |

| 1805 | Der Speyerer Dom soll wegen Baufälligkeit abgerissen werden. |

| 1846–58 | Ausmalung des Inneren und Rekonstruktion des Westbaus: Johann von Schraudolph und Joseph Schwarzmann malen das Innere des Speyerer Doms mit Fresken aus (1846–53). Nach Plänen Heinrich Hübschs rekonstruiert man den Westbau (1854-1858). |

| 1957–61 | Renovierung des Speyerer Doms. Die Fresken werden entfernt. |

| 1981 | Die UNESCO erklärt den Speyerer Dom zum Weltkulturerbe. |

| Adresse | Domkapitel zu Speyer |

| Domplatz | |

| 67343 Speyer | |

| info@dom-zu-speyer.de | |

| Telefon | +49(0) 6232 102-0 |

| Fax | +49(0) 6232 102-300 |

Inhalt

- 1 Speyerer Dom – Überblick

- 2 Karte Speyer

- 3 Grundriss

- 4 Westbau mit Kaisersaal

- 5 Der Speyerer Dom als technische Pionierleistung

- 6 Krypta: die "schönste Unterkirche der Welt"

- 7 Kaisergruft – Grablege der Salier

- 8 Warum ist der Speyerer Dom UNESCO-Weltkulturerbe?

- 9 Speyerer Dom: Informationen für Besucher*innen

- 10 Literatur

- 11 UNESCO-Welterbe in der Nähe von Speyer

Karte Speyer

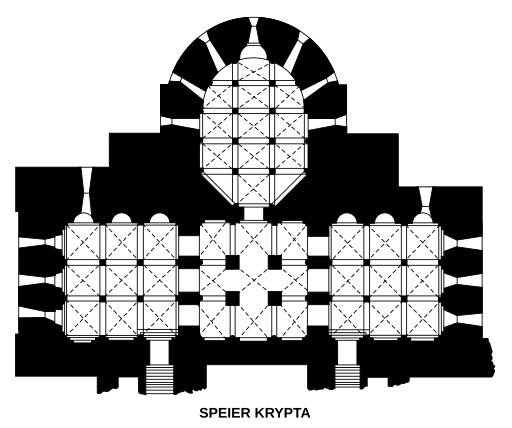

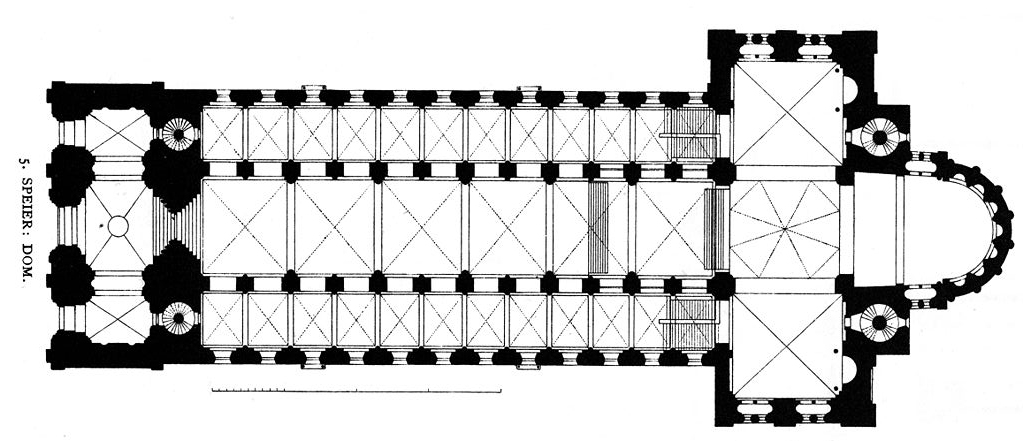

Grundriss

Der Speyerer Dom ist eine Kirche mit Westbau (links), drei Schiffen (Hauptschiff, südliches und nördliches Seitenschiff), Querhaus, Vierung und Rundchor. Die vier Wendeltreppen sind ein Hinweis auf die Türme.

Der Grundriss zeigt deutlich, was man beim Besuch leicht übersieht: Der Speyerer Dom besitzt im Westen massive Mauermassen. Dort befindet sich der Westbau mit Vorhalle, Stufenportal und den Westtürmen. Die Mauern haben im Bereich des Portals eine Wandstärke von sechs Metern. Das Portal ist nach außen und nach innen abgestuft. So verhindert man, dass die Besucher*Innen die Wandstärke auf einen Blick wahrnehmen. Das linke Foto wurde vom Kaisersaal aufgenommen, der sich oberhalb der Portals befindet. Das rechte Foto zeigt das Portal von innen.

Westbau mit Kaisersaal

Der Westbau wurde 1689 zerstört und nach Plänen des Architekten Heinrich Hübsch 1854–58 wiederaufgebaut, allerdings nicht originalgetreu. Man vergleiche die Zeichnung (links) und das Foto. Z. B. besaß der alte Westbau keinen Dreiecksgiebel.

Fraglich ist auch, ob der Westbau ursprünglich überhaupt Türme hatte. Teile des romanischen Originalgebäudes haben sich lediglich im Erdgeschoss erhalten. Die Abbildung unten zeigt die Nordseite des Speyerer Doms. Der Nordwestturm (rechts) sitzt dem Westbau auf.

Im Obergeschoss befindet sich der Kaisersaal. Dort sind einige Fresken Johann von Schraudolphs ausgestellt. Sie befanden sich im Mittelschiff des Doms und wurden ab den 1950er Jahren abgenommen.

Der Speyerer Dom als technische Pionierleistung

Der Speyerer Dom ist in zwei Phasen erbaut worden, die man „Speyer I“ und „Speyer II“ nennt. Speyer II war bahnbrechend für den europäischen Sakralbau: Kaiser Heinrich IV. ließ die Holzdecke des Mittelschiffs durch ein Gewölbe ersetzen. Die Überwölbung war eine technische Meisterleistung. Der Speyer Dom wurde zum Vorbild für viele Kirchen des Abendlandes.

Speyer I. Hölzerne Flachdecke

Heinrichs Großvater, Konrad II., hattte ab 1025 den Dom errichten lassen. Auch dieser erste Bau besaß Gewölbe, aber nur über der Krypta und den Seitenschiffen:

- In der Krypta nahm man Pfeiler zur Hilfe, so dass neun kleine Joche entstehen.

- Die Seitenschiffe wölbte man mithilfe von Kreuzgratgewölben.

Bei der Wölbung des Mittelschiffs geht es aber um andere Dimensionen: Das Mittelschiff ist breiter als ein Seitenschiff und ein Mittelschiffjoch ist doppelt so lang wie ein Seitenschiffjoch. Außerdem war man nicht in der Lage, so wie heute die Statik zu berechnen.

Den nächsten Schritt, auch das Mittelschiff in Stein zu wölben, wagten Konrads Baumeister noch nicht. Statt dessen begnügte man sich mit einer Holzdecke. In Deutschland gibt zwei Kirchen, die noch eine Holzdecke aus vorsalischer Zeit besitzen:

Beide zählen zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das Bild links zeigt die Holzdecke aus St. Michaelis. Sie vermittelt einen Eindruck, wie der Speyerer Dom vor der Wölbung vielleicht aussah. Denkbar ist aber auch ein hölzernes Tonnengewölbe. In der Forschung herrscht keine Einigkeit, ob und, falls ja, wie Speyer I mit Holz gewölbt war.

Speyer II. Das steinerne Gewölbe

Beim Bau eines Gewölbes stellen sich mindestens drei Fragen, auf die man als Baumeister eine Antwort finden muss:

- Welche Form soll das Gewölbe haben?

- Welches Material soll verwendet werden?

- Welche Größe soll das Gewölbe haben?

Die Antwort auf eine der Fragen schränkt die Auswahl für die andere Antworten ein. In Speyer stand die Antwort auf die dritte Frage fest: Das Gewölbe sollte so groß sein, dass es das gesamte Mittelschiff überspannt.

Kreuzgratgewölbe

Gewölbe können verschiedene Formen annehmen. Den Speyerer Dom wölbte man mit einem Kreuzgratgewölbe. Es handelt sich im einfachsten Fall um ein Gewölbe, bei dem sich auf einer quadratischen Grundfläche zwei (gleich hohe und gleich breite) Tonnengewölbe schneiden. Die Schnittlinien bilden zwei sich kreuzende Grate. Daher der Name „Kreuzgratgewölbe“. Alternative Gewölbeformen sind u. a. das Tonnengewölbe oder das Kreuzrippengewölbe (das erst in der Gotik im Kirchenbau aufkam).

Holz oder Stein

Im 11. Jahrhundert standen für ein Gewölbe zwei Materialien zur Wahl: Holz und Stein. Ein Beispiel für ein hölzernes Kreuzgratgewölbe ist die Kirche San Francisco de Castro (1910-12; UNESCO-Welterbe in Chile), die komplett aus Holz besteht. Der Vorteil eines Holzgewölbes ist das geringere Gewicht, die niedrigeren Kosten und die relativ leichte Errichtung; ein Nachteil das Brandrisiko. Zwar gibt es inzwischen ausgeklügelte Hochdruckwassernebelanlagen zur Brandbekämpfung (z. B. bei der Wieskirche). Sie standen den Baumeistern des Mittelalters allerdings nicht zur Verfügung. In Speyer entschied man sich für Stein als Baumaterial.

Wenn man nachträglich ein schweres Kreuzgratgewölbe aus Stein einbauen möchte, muss man mehrere Baumaßnahmen durchführen:

- Verstärkung der tragenden Bauteile (Mauern, Stützen).

- Bau der halbkreisförmigen Schildbogenwände, die die Lücke zwischen Mittelschiffwand und Gewölbebogen schließen.

Es ist daher kein Wunder, dass die Baumaßnahmen unter Heinrich IV., der die Wölbung veranlasste, fast einem Neubau gleichkamen.

Verstärkung der Mittelschiffpfeiler

Ursprünglich waren alle Pfeiler gleichförmig: nämlich so wie die dünnen Pfeiler. Man verstärkte zur Sicherheit die Hauptpfeiler des Mittelschiffs durch einen rechteckigen Wandstreifen mit kräftiger Wandsäule. Sie trägt die Gurtbögen, zwischen denen die Gewölbe eingespannt sind.

Diese statisch erforderliche Maßnahme änderte die Raumwirkung: Die Gleichförmigkeit der Pfeiler wurde ersetzt durch einen belebenden Wechsel zwischen Haupt- und Nebenpfeilern. Dieser Wechsel setzt sich im Gewölbe fort: Die Gurtbögen aus rotem und gelbem Sandstein heben sich deutlich von den Gewölbeflächen ab und gliedern so das Mittelschiff.

Scheidbogenmauer & Zwerggalerie

Den Bereich oberhalb der Mittelschiffmauer füllte man durch halbkreisförmige Scheidbogenmauern aus. In sie setzte man kleine Rundbogenfenster. An der Außenseite fügte man die Zwerggalerie ein. Sie verläuft im Lang- und Querhaus sowie an der Apsis unterhalb des Daches und ruht auf kleinen Säulen.

Nach Zerstörung im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689 baute Franz Ignaz Neumann, der Enkel Balthasar Neumanns, 1772–78 den Speyerer Dom in rekonstruierter Form wieder auf.

Krypta: die "schönste Unterkirche der Welt"

Sehenswert ist die monumentale Krypta. Sie wurde 1041 geweiht und ist ein Relikt von Speyer I. Unter Chor, Vierung, Nord- und Südquerhaus liegt jeweils ein Raum der Krypta, voneinander durch Scheidbögen und Pfeiler getrennt. In jedem Raum stehen vier Säulen, die drei mal drei Kreuzgewölbe tragen – wie auch in der Emmeramskapelle an der Südseite des Doms. (In der Chorkrypta treten noch Säulen und Gewölbe des Chorhalbrunds hinzu.)

Der Speyerer Dom als Doppelkirche

Die Krypta des Speyerer Doms ist eine Unterkirche. Manche Gotteshäuser sind Doppelkirchen, d. h. sie besitzen eine Unter- und eine darüberliegende Oberkirche, in denen jeweils Gottesdienste stattfinden. (Nicht jeder Kirchenkeller ist eine Unterkirche.)

- Die Unterkirche war für die hierarchisch Niedrigergestellten zugänglich: die Laien.

- Der Zutritt zur Oberkirche war den Höhergestellten (und deren Begleitung) vorbehalten: den Geistlichen, dem Domkapital und dem König.

- In Speyer gab es noch einen dritten Bereich, der für den weltlichen Herrscher reserviert war: das Obergeschoss des Westbaus. Dort befindet sich der Kaisersaal.

Doppelkapellen gibt es auch in Burgen (z. B. Nürnberger Burg). An den Speyerer Dom ist eine Doppelkapelle angebaut: St. Emmeram und St. Katharina:

Doppelkapelle St. Emmeram und St. Katharina

Den Winkel zwischen südlichen Seiten- und Querschiff nimmt eine Doppelkapelle auf quadratischer Grundfläche ein. Im Erdgeschoss befindet sich die St. Emmeramskapelle (nach 1080) mit drei mal drei Kreuzgewölben. Das mittlere von ihnen hat eine achteckige Öffnung zur darüberliegenden Katharinenkapelle. Sie wurde 1822 abgerissen und 1857 verändert wiederaufgebaut.

Die untere Kapelle dient heute als Taufkapelle; außerdem befindet sich dort eine Gedenkstätte für Edith Stein. In der Katharinenkapelle enthält ein Reliquiar Teile des Brautkleids der Heiligen Elisabeth von Thüringen, die auf der Wartburg (UNESCO-Weltkulturerbe) lebte.

Vier Krypten, acht Altäre & 12 Apostel

Ursprünglich befand sich nur unter dem Chor eine Krypta. Zwei Treppen führten in einen Vorraum (Vorkrypta), an den sich die Hauptkrypta anschloss. Später erweiterte man die Krypta nach Norden und Süden.

Zur Ausstattung der Krypta zählen ein Taufbecken (nach 1100) sowie sieben Altäre vor den Nischen an den Ostseiten der Räume. Ursprünglich befand sich noch ein achter Altar in der Krypta, wahrscheinlich in der mittleren. Dieser war den Aposteln Petrus, Paulus und dem Heiligen Kreuz geweiht. Somit waren im Mittelalter alle 12 Apostel in der Krypta mit einem Altar vertreten.

Heute steht ein achter Altar (St. Felicianus und St. Justina) in der Kaisergruft.

Kaisergruft – Grablege der Salier

Von der Chorkrypta gelangt man in die Kaisergruft. Sie wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut. Zuvor standen einige Sarkophage in der Krypta, andere waren unzugänglich unter einer Plattform im Mittelschiff verborgen. Diese Plattform wurde entfernt; an ihrer Stelle, nur einige Meter unterhalb, legte man die heutige Gruft an.

In der Mitte der Grablege befinden sich die Sarkophage; im Norden und Süden führt je eine Treppe hinunter zu einem Gang. In dessen östlichen Nischen stehen die Sarkophage von fünf Bischöfen.

In der Gruft, die sich zwischen den beiden Kryptatreppen befindet, ruhen in zwei Reihen die Gebeine deutscher Kaiser*innen, Könige und Königinnen:

Wer ruht in der Gruft des Speyerer Doms?

- Konrad II. (990–1039) und Gisela von Schwaben (999–1043); Königs- und Kaiserpaar. Konrad II. war der erste Kaiser aus dem Geschlecht der Salier. Konrads Sarkophag steht in der Mitte der ersten Reihe; erkennbar an den drei Eisenbändern, die als Diebstahlsicherung dienten. Nördlich davon ruhen Sohn und Enkel (im Bild links); südlich Gisela und Bertha.

- Heinrich III. (1016 oder 1017–1056); König und Kaiser.

- Heinrich IV. (1050–1106) und Berta von Savoyen (1051–87); Königs- und Kaiserpaar. Heinrichs Gang nach Canossa ebnete ihm den Weg in die Geschichtsbücher.

- Heinrich V. (1081 oder 1086–1125), römisch-deutscher König und Kaiser. Er war der letzte Salier-Kaiser.

- Beatrix von Burgund (1140–84), Königin und Kaiserin, mit ihrer Tochter Agnes (Geburtsdatum unbekannt, gestorben 1184). Mutter und Tochter liegen in einem Doppelgrab.

- Philipp von Schwaben (1077–1108), römisch-deutscher König aus dem Geschlecht der Staufer, die nach den Saliern die deutschen Könige und Kaiser stellten. Er war der erste deutsche König, der ermordet wurde.

- Rudolph I. von Habsburg (1218–91), römisch-deutscher König. Er war der erste Habsburger, der deutscher König wurde.

- Adolph von Nassau (vor 1250–1298), deutscher König, der 1298 in der Schlacht bei Gölheim gegen Albrecht von Habsburg zu Tode kam.

- Albrecht von Habsburg (1255–1308), deutscher König: Er besiegte Adolph von Nassau und wurde von seinem Neffen Johann von Schwaben ermordet.

Albrechts Nachfolger, Heinrich VII. aus dem Hause Luxemburg, ließ die beiden Rivalen Adolph von Nassau und Albrecht von Habsburg im Speyerer Dom Seite an Seite bestatten (im Bild vorne links).

Warum ist der Speyerer Dom UNESCO-Weltkulturerbe?

Die UNESCO hat den Speyerer Dom im Jahr 1981 zum Weltkulturerbe erklärt, weil eines (von sechs) Weltkulturerbe-Kriterien erfüllt ist:

„Kriterium (ii): Der Speyerer Dom hat nicht nur die romanische Architektur im 11. und 12. Jahrhundert, sondern auch die Grundsätze der Restaurierung in Deutschland, in Europa und in der Welt vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart maßgeblich beeinflusst.“ (Übersetzung durch das Auswärtige Amt. Quelle: https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2260314/355c6f381598b74f5b62669ebe407954/2-speyerer-dom-data.pdf)

Speyerer Dom: Informationen für Besucher*innen

Öffnungszeiten und Eintritt in den Speyerer Dom

- April – Oktober: werktags 9:00 – 19:00 Uhr;

- November – März: werktags 9:00 – 17:00 Uhr;

- sonntags (ganzjährig): 11:30 – 17:30 Uhr

- Eintritt: kostenlos

- 15 Minuten nach Öffnung bis 15 Minuten vor Schließung des Speyerer Doms.

- Eintritt: 3,80 €; ermäßigt 1,5 €, Familien 9,- €

- April – Oktober: Monntag – Samstag: 10:00 – 17:00 Uhr; Sonntag: 12:00 – 17:00 Uhr; Zugang im 20-Minuten-Takt

- November – März: geschlossen

Eintritt: 6,00 €; ermäßigt 3,- €, Familien 15,- €

April – Oktober: nach Vereinbarung. Eintritt: 400,-€ pro Gruppe (mit maximal fünf Personen).

Frei: Kinder unter 6 Jahren, Schulklassen

Ermäßigt: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler*innen, Studierende, Freiwilligen- oder Wehrdienstleistende, Personen mit GdB 50.

Kombiticket (April bis Oktober):

- Krypta, Kaisersaal, Audioguide: 12,- €, 7,- € (ermäßigt), 30,- € (Familie)

- Dom, Domschatz (Historisches Museum): 17,5 €, 8,- € (ermäßigt)

Mehr Informationen zu Öffnungszeiten, Eintrittsgebühren unter https://www.dom-zu-speyer.de/besucherinformation/.

Lage

Der Dom steht am östlichen Zipfel der Speyerer Altstadt auf einer Anhöhe oberhalb des Rheinufers. Fächerartig führen wichtige Straßen der Altstadt auf den Dom zu, allen voran die ehemalige Via triumphalis, die heutige Maximilianstraße.

Anfahrt zum Speyerer Dom

Navi-Eingabe

- Edith-Stein-Platz (nur mit Behhindertenausweis und für Kurzzeitparken)

- Festplatz/Geibstraße, Speyer (gebührenpflichtig)

Anfahrt

- (Ggf. von der A 6 beim Dreieck Hockenheim auf die A 61 Richtung Speyer)

- Von der A 61 bei der Ausfahrt Hockenheim auf die L 722 nach Westen Richtung Speyer. Die L 722 geht über in die B 39.

- An der Ausfahrt Speyer-Zentrum abbiegen.

- Rechts einordnen und nach Norden in die Industriestraße abbiegen.

- Rechts in die Straße „Klipfelsau“ abbiegen.

- Rechts in den Parkplatz „Festplatz“ einbiegen.

- Mit der Bahn bis Speyer Hauptbahnhof.

- Von dort zu Fuß zum Dom (Welterbetour Speyer).

oder

- Mit dem Bus bis Haltestelle Domplatz (Buslinien 564, 564 Richtung Flugzeugwerke, Speyer) oder 568 (Richtung Mechtersheim, Römerberg)

- Vom Domplatz nach Norden zum Speyerer Dom.

Literatur

- Ehlers, Caspar; Flachenecker, Helmut (Hrsg.): Deutsche Königspfalzen: Geistliche Zentralorte zwischen Liturgie, Architektur Gottes- und Herrscherlob: Limburg und Speyer. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005

- Haas, Winfried: Die Erbauer des Domes zu Speyer. Bauherren – Architekten – Handwerker. In: Zeitschrift für Kunstgeschichte 29 (1966), S. 223–240. https://www.jstor.org/stable/1481655?seq=1#page_scan_tab_contents (eingeschränkter Zugang)

- Kubach, Hans Erich; Haas, Walter: Der Dom zu Speyer. (Die Kunstdenkmäler von Rheinland-Pfalz Band 5), 3 Bände. Deutscher Kunstverlag, München 1972

- Müller, Matthias; Untermann, Matthias; von Winterfeld, Dethard (Hrsg.): Der Dom zu Speyer. Konstruktion, Funktion und Rezeption zwischen Salierzeit und Historismus. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2013

- Reidinger, Erwin: 1027: Gründung des Speyerer Domes. Sonne – Orientierung – Achsknick – Gründungsdatum – Erzengel Michael Schriftenreihe des Diözesan-Archivs Speyer, Band 46, Speyer 2014

UNESCO-Welterbe in der Nähe von Speyer

Kloster Maulbronn

Das ehemalige Zisterzienserkloster Maulbronn ist eine der besterhaltenen Klosteranlagen Europas. In der Klosterschule lernte (und litt) der Schriftsteller Hermann Hesse. Das Kloster liegt in einem reizvollen Tal bei Pforzheim (Baden-Württemberg).

Abtei und Altenmünster des Klosters Lorsch

Vom ehemals bedeutenden Kloster Lorsch ist wenig, aber Kostbares erhalten: die Torhalle aus der Karolingerzeit. Auf dem Klostergelände befinden sich weitere Klostergebäude; im benachbarten Freilichtlabor Lauresham hat man einen Wirtschaftshof der Karolingerzeit rekonstruiert.