UNESCO-Welterbe in Rumänien & Moldau

UNESCO-Welterbe in Rumänien & Moldau. Überblick

Das UNESCO-Welterbe in Rumänien und Moldau umfasst 10 Welterbestätten (Stand 2023):

- Zum UNESCO-Weltkulturerbe in Rumänien und Moldau zählen acht Stätten (Rumänien: 7; Moldau: 1).

- Das UNESCO-Weltnaturerbe in Rumänien und Moldau besteht aus zwei Stätten (Rumänien: 2).

- Es gibt kein gemischtes UNESCO-Welterbe in Rumänien oder Moldau.

- Eine Stätte steht auf der Roten Liste des bedrohten Welterbes in Rumänien.

Inhalt

- 1 UNESCO-Welterbe in Rumänien & Moldau. Überblick

- 2 UNESCO-Welterbe in Rumänien & Moldau – Karte

- 3 UNESCO-Weltkulturerbe in Rumänien – Liste

- 3.1 Dörfer mit Kirchenburgen in Transsilvanien (Siebenbürgen)

- 3.2 Siebenbürgen / Transsilvanien

- 3.3 Kloster Horezu

- 3.4 Kirchen in der Moldau

- 3.5 Historisches Zentrum von Sighișoara (Schäßburg)

- 3.6 Holzkirchen von Marmarosch / Maramureș

- 3.7 Festungsanlagen der Daker in den Bergen von Orastie

- 3.8 Bergbaulandschaft Goldbach / Roșia Montană

- 4 UNESCO-Weltnaturerbe in Rumänien

- 5 UNESCO-Welterbe in Rumänien besuchen

- 6 UNESCO-Welterbe in Moldau

- 7 UNESCO-Welterbe in Moldau besuchen

- 8 UNESCO-Welterbe in Rumäniens & Moldaus Nähe

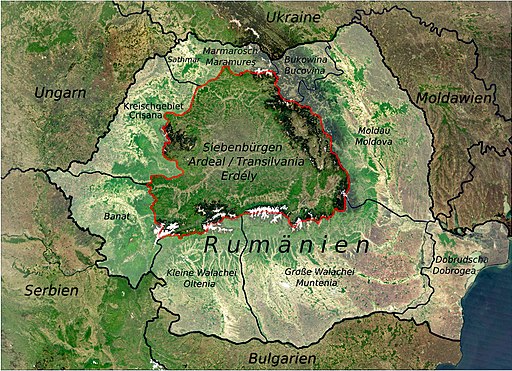

UNESCO-Welterbe in Rumänien & Moldau – Karte

UNESCO-Weltkulturerbe in Rumänien – Liste

Jedes UNESCO-Weltkulturerbe muss mindestens eines von sechs Kriterien erfüllen. Die Liste mit dem UNESCO-Welterbe in Rumänien ist chronologisch geordnet:

Dörfer mit Kirchenburgen in Transsilvanien (Siebenbürgen)

Die Dörfer und ihre Kirchenburgen liegen in der nordwestrumänischen Region Transsilvanien (lateinisch: „jenseits des Waldes“). Sie ist auch als Siebenbürgen bekannt.

Die Siebenbürgener (Sachsen, Székler und Ungarn) errichteten während der Zeit der Türken-Einfälle über 150 Kirchenburgen (Liste). Sieben von ihnen wurden für das UNESCO-Welterbe ausgewählt: 1993 zuerst die Kirchenburg von Birthälm / Biertan; 1996 folgten sechs weitere Burgen (5 von Sachsen, 1 von Széklern erbaut). Webseite: https://www.tartlau.eu/drupal/Kirchenburg/Burg/Die-Kirchenburg-Tartlau

- Kreise: Alba, Brașov, Harghita, Mureș, Sibiu

- Jahr: 1993; 1996

- Nr.: 596 (http://whc.unesco.org/en/list/596)

- Kriterien: iv

Siebenbürgen / Transsilvanien

Die Herkunft des Namens „Siebenbürgen“ ist unklar:

- Angeblich erbauten im 9. Jh. die sieben Heerführer der Hunnen (= Ungarn) in Transsilvanien sieben Burgen (vgl. Ungarische Bilderchronik).

- Im 12. Jh. wurden deutsche Siedler*innen in ein Gebiet gerufen, das man in sieben Bezirke („Stühle“) mit je einem Hauptort („Burg“) gliederte; daher stamme der Name „Siebenbürgen“*. Die Siedler kamen aus dem Mittelrhein- und Moselgebiet sowie aus Bayern, allerdings bürgerte sich der Name „Siebenbürger Sachsen“ ein. * Es gibt noch andere Siedlungsgebiete: „Zwei Stühle Mediasch und Schelk“ sowie Nösner- und Burzenland.

- Im Osten von Siebenbürgen liegt das Széklerland. Dieses war ebenfalls in sieben Stühle unterteilt.

Siebenbürgen war bis 1920 sowie von 1940–44 Teil Ungarns. Dadurch erklärt sich der Name „Transsilvanien„: Aus ungarischer Perspektive lag Siebenbürgen „jenseits des Waldes“ (des Apuseni-Gebirges), auf lateinisch: trans silvam. Der rumänische Name „Transilvania“ wird nur mit einem „s“ geschrieben.

Rumänien entstand 1859 durch die Vereinigung der Fürstentümer Walachei (Süden) und Moldau (Osten). 1878 kam die von Türken besiedelte Dobrudscha (am Schwarzen Meer) hinzu. 1919 wurde der Banat zwischen Serbien und Rumänien aufgeteilt.

Kloster Horezu

Nördlich der Stadt Horezu (6.300 Einw.) ließ der walachische Fürst Constantin Brâncoveanu (1654–1714) von 1692 bis 1709 Kloster Horezu errichten. Das Kloster ist ein Beispiel des Brâncoveanu-Stils, der Elemente der Spätrenaissance mit osmanischen Einflüssen verbindet. Das Foto zeigt den Blick nordwärts in den dreiflügeligen Klosterhof; rechts die Klosterkirche mit ihren prächtigen Wandmalereien im Innenraum. Webseite: http://www.arhiram.ro/manastiri/manastirea-hurezi

- Kreis: Vâlcea (Region: Kleine Walachei)

- Jahr: 1993

- Nr.: 4 (http://whc.unesco.org/en/list/597)

- Kriterien: ii

Kirchen in der Moldau

Stefan der Große und seine Nachfolger ließen angeblich für jeden Sieg ein Kloster errichten. Die Klosterkirchen sind Dreikonchenkirchen (Konche = halbkreisförmiger Wandteil) mit Wandmalereien und überkragendem Dach zum Schutz der Malereien. Von den rund 40 Klöstern wurden sieben im Kreis Suceava zum UNESCO-Welterbe erklärt: u. a. Kloster Pătrăuţi (älteste Dreikonchenkirche; gegründet 1487) und Kloster Moldovita (gegründet 1532; siehe oben).

- Kreis: Suceava (Region: Bukowina)

- Jahr: 1993

- Nr.: 598 (http://whc.unesco.org/en/list/598)

- Kriterien: i, iv

Historisches Zentrum von Sighișoara (Schäßburg)

Schäßburg / Sighișoara (28.000 Einw., erstmals erwähnt 1280) liegt an der Großen Kokel und war das Zentrum des Schäßburger Stuhls. Zum Welterbe zählen:

- Teile der Unterstadt entlang der Strada Illarie Chendi.

- der Schulberg (429 m) mit dem Bergfriedhof und der „Burg„: die von einer turmbewehrten Mauer umgebenen Oberstadt. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen Stundturm (13. Jh., später erweitert), Bergkirche (15 Jh.) und die Klosterkirche (1492–1515) mit den Siebenbürger Teppichen (= anatolische Teppiche).

Angeblich habe Vlad III, besser bekannt als Dracula, um 1431 in Schäßburg das Licht der Welt erblickt.

Webseite: https://www.siebenbuerger.de/ortschaften/schaessburg/ m https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/turism-00000D96

- Kreis: Mureș (Region: Siebenbürgen)

- Jahr: 1999

- Nr.: 902 (http://whc.unesco.org/en/list/902)

- Kriterien: iii, v

Holzkirchen von Marmarosch / Maramureș

Der Kreis Marmarosch / Maramureș liegt in Nordrumänien an der Grenze zur Ukraine. Die katholischen Herrscher (Österreich-Ungarn) verboten den meist orthodoxen Gemeinden, die Kirchen aus Stein zu bauen. Von den rund 60 Holzkirchen von Maramureș zählen acht zum UNESCO-Welterbe. Die älteste Kirche steht in Poienile Izei (erbaut 1604), die jüngste in Plopiș (1796–98).

- Kreis: Maramureș (Region: Maramuresch)

- Jahr: 1999

- Nr.: 904 (http://whc.unesco.org/en/list/904)

- Kriterien: iv

Festungsanlagen der Daker in den Bergen von Orastie

Die Daker waren ein Volk, das ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. im heutigen Rumänien lebte. Die Römer unter Trajan unterwarfen die Daker im Ersten (101–102 n. Chr.) und Zweiten Dakerkrieg (105–106).

Bei der Stadt Broos / Orăștie (18.200 Einw.) zählen sechs Festungsanlagen der Daker zum UNESCO-Welterbe, darunter die ehemalige Hauptstadt Sarmizegetusa Regia. Der erste Daker-König, Burebista (gestorben 44 v. Chr.), ließ sie erbauen. Drei andere Festungen liegen westlich von Sarmizegetusa Regia (z. B. Costești-Blidaru), je eine im Nordosten und Süden. Webseite: http://www.cimec.ro/Monumente/unesco/UNESCOen/indexOrast.htm

- Kreise: Hunedoara, Alba

- Jahr: 1999

- Nr.: 906 (http://whc.unesco.org/en/list/906)

- Kriterien: ii, iii, iv

Bergbaulandschaft Goldbach / Roșia Montană

Die Bergbaulandschaft Goldbach / Roșia Montană liegt in Siebenbürgen. Das Gold war ein Motiv für den 1. Dakerkrieg, den der römische Kaiser Trajans (101–02) führte. Nach der Eroberung entstanden ein Kastell und die Siedlung Alburnus Maior. In einem der Stollen fand man 25 Wachstafeln (2. Jh.). Sie sind ein einzigartiges Zeugnis des römischen Alltagslebens und befinden sich u. a. in der Biblioteca Batthyaneum in Weißenburg / Alba Iulia (64.000 Einw.). Die Festung (erbaut 1714–35) ist Kandidat für das UNESCO-Welterbe (http://whc.unesco.org/en/tentativelists/555).

Inzwischen betreibt man Tagebau, der die historischen Stollen bedroht. Die Bergbaulandschaft Goldbach steht deshalb auf der Roten Liste des bedrohten Welterbes.

- Kreis: Alba

- Jahr: 2021

- Nr.: 1552 (http://whc.unesco.org/en/list/1552)

- Kriterien: ii, iii, iv

UNESCO-Weltnaturerbe in Rumänien

Donaudelta

Das UNESCO-Biosphärenreservat Donaudelta (4.178 km²) ist zugleich ein transnationales Weltnaturerbe: 87,5 % liegen in Rumänien; 12,5 % in der Ukraine. Zwischen den drei Hauptarmen (von Nord nach Süd: Chiliaarm, Sulinaarm, St. Georgs-Arm) erstrecken sich riesige Sandbänke, Feuchtgebiete mit Auenwäldern und die größte Schilfrohrzone der Welt. Kanalbauten und Umweltverschmutzungen gefährden das Donaudelta. Infos: https://www.rri.ro/de_de/donaudelta_individuell_zugeschnittene_tourismus_pakete_immer_beliebter-2597591

- Kreis: Tulcea

- Jahr: 1991

- Nr.: 588 (http://whc.unesco.org/en/list/588)

- Kriterien: vii, x

Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas

Zum transnationalen Weltnaturerbe „Alte Buchenwälder und Buchenurwälder“ zählen acht Wälder in Rumänien. Das größte Waldgebiet (97,3 km²) liegt im großen Nationalpark Domogled-Cernatal (612 km²; https://www.domogled-cerna.ro/). Mitten im Nationalpark bietet der von den Römern gegründete Kurort Herkulesbad (5.000 Einw.) Erholung dank der salzhaltigen Thermalquellen.

Weiter westlich steht ein 42,9 km² großer Buchenwald im Nationalpark Cheile Nerei-Beușnița (362 km²; http://turism.cjcs.ro/de/parcul-national-cheile-nerei.php), den die Nera im Süden durchfließt. In der von tiefen Klammschluchten und Höhlen durchsetzten Karstlandschaft wachsen Hain- und Rotbuchen, aber auch Mammutbäume.

- Kreis: Caraș-Severin

- Jahr: 2017

- Nr.: 1133 (http://whc.unesco.org/en/list/1133)

- Kriterien: ix

UNESCO-Welterbe in Rumänien besuchen

Rumänien Flagge

Die Flagge Rumäniens ist eine Trikolore mit den Farben Blau, Gelb und Rot. Sie finden sich wieder in den Wappen der Landesteile Moldau (Gelb, Rot), Siebenbürgen und Walachei (jeweils Blau, Rot, Gelb). 1834 wurde die Trikolore von der Walachei angenommen, nachdem das Osmanische Reich seine Erlaubnis erteilt hatte. Zwischen 1948 und 1989 trug die Flagge in der Mitte ein Wappen, das erst einen Raupenschlepper und drei Schornsteine, später u. a. einen Bohrtum zeigte. Die aktuelle Flagge wurde 1989 angenommen.

Die Flagge Rumäniens unterscheidet sich nur im etwas helleren Blauton von der älteren Flagge des Tschad, der sich 2004 bei der UNO über die Ähnlichkeit beschwerte.

Aktuelle Reiseinfos Rumänien

- Reisehinweise (Auswärtiges Amt): https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/rumaenien-node

- Wetter in Rumänien (UN-Wetterdienst): https://worldweather.wmo.int/en/country.html?countryCode=ROU

- Nachrichten zu Rumänien

- (Deutsche Welle): https://www.dw.com/de/rum%C3%A4nien/t-18068863

- Radio Rumänien International: https://www.rri.ro/de_de/pages/home

Länderinfo Rumänien

- Einwohner*innen: 19.300.000

- Fläche: 238.391 km²

- Hauptstadt: Bukarest

- Großstädte: Bukarest / București (1.830.000), Klausenburg / Cluj-Napoca (325.000), Temeswar / Timișoara (319.000), Jassy / Iași (290.000), Konstanza / Constanța (284.000), Krajowa / Craiova (270.000), Kronstadt / Brașov (253.000), Galatz / Galați (249.000), Ploiești (210.000), Großwardein / Oradea (196.000)

- Nachbarländer: Bulgarien, Serbien, Ungarn, Ukraine, Moldau

- Höchster Berg: Moldoveanu (2.544 m)

- Hauptgewässer: Donau (2.857 km), Theiß (966 km), Pruth (953 km), Mureș (766 km), Sereth (726 km), Olt (610 km); Schwarzes Meer (436.400 km²), Razim-See (425 km²), Stausee Izvorul Muntelui (33 km²)

- Feiertage in Rumänien: https://de.wikipedia.org/wiki/Feiertage_in_Rum%C3%A4nien

- Wohlstandsniveau: Rumänien im Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index): https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/ROU

UNESCO-Welterbe in Moldau

Struve-Bogen

Moldaus einziges Welterbe ist der Messpunkt Rudi. Er liegt südlich der R 14 bei dem Weiler Rudi. Das Foto zeigt mit Blick nordwestwärts den Obelisken mit einer Tafel, die den Messpunkt als UNESCO-Welterbe auszeichnet. Rechts davon eine Steinplatte, die den Messpunkt anzeigt, und eine Informationstafel.

Der Struve-Bogen ist ein transnationales Welterbe mit Stätten in (von Nord nach Süd): Norwegen, Schweden, Finnland, Russland, Estland, Lettland, Litauen, Belarus und der Ukraine.

- Jahr: 2005

- Nr.: 1187 (http://whc.unesco.org/en/list/1187)

- Kriterien: ii, iii, vi

UNESCO-Welterbe in Moldau besuchen

Aktuelle Reiseinfos Moldau

- Reisehinweise (Auswärtiges Amt): https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/moldau-node

- Wetter in Moldau (UN-Wetterdienst): https://worldweather.wmo.int/en/country.html?countryCode=MDA

- Nachrichten zu Moldau (Deutsche Welle): https://www.dw.com/de/moldau/t-18461585

Länderinfo Moldau

- Einwohner*innen: 2.600.000

- Fläche: 33.843 km²

- Hauptstadt: Chișinău

- Großstädte: Kischinau / Chișinău (530.000), Tiraspol (133.000), Bălți (102.000), Bender (94.000)

- Nachbarländer: Rumänien, Ukraine

- Höchster Berg: Dealul Bălănești (430 m)

- Hauptgewässer: Donau (2.857 km), Dnister (1.352 km), Pruth (953 km); (Schwarzes Meer), Stânca–Costești-Stausee (77 km²; Stausee des Pruth), Dubăsari-Stausee (66 km², Stausee des Dnister)

- Feiertage in Moldau: https://www.schulferien.org/moldawien/feiertage/

- Wohlstandsniveau: Moldau im Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index): https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/MDA

UNESCO-Welterbe in Rumäniens & Moldaus Nähe

Das UNESCO-Welterbe in Rumänien und in Moldau zählt zum UNESCO-Welterbe in Europa.

In der Nähe Rumäniens und Moldaus befinden sich mehrere Welterbestätten:

- UNESCO-Welterbe in Bulgarien

- UNESCO-Welterbe in Russland

- UNESCO-Welterbe in Serbien

- UNESCO-Welterbe in der Türkei

- UNESCO-Welterbe in der Ukraine

- UNESCO-Welterbe in Ungarn